男性育休の平均期間は?パソナ調査で明らかとなった「自分の育休取得には消極的な」男性社員の実態も解説!

2023年10月31日 08:30 #人事トレンド

近年、男性育休という言葉を耳にする機会が増えています。2022年の育児・介護休業法の改正が男性の育休取得の促進を目指していたことや、メディアが男性育休を積極的に取り上げるようになったこともあり、社会の男性育休に対する注目度が高まっています。

男性育休のハードルは下がりつつあり、実際に取得率も向上してきました。しかし、政府目標である「2025年までに男性育休取得率50%」を達成するには、リアルにさまざまな課題があり、まだ道半ばといえるでしょう。

この記事では、男性育休の平均期間や男性育休についての各種調査結果をもとに、男性育休の現状と企業がとるべき施策を紹介します。

--------------------------------------------------------------

■「自分自身の育休取得には消極的な」男性社員の実態(パソナの調査)

--------------------------------------------------------------

■男性育休の基礎知識

まず、男性育休に関連する制度の基礎知識を解説します。

●「育児休業」とは?

「育児休業」とは育児・介護休業法にもとづく制度であり、その略称が「育休」です。育休は男女問わず労働者が申し出れば取得できる権利です。男性の場合は、出産予定日から子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで取得できます。また「パパ・ママ育休プラス」という制度を活用すれば、男女とも子どもが1歳2カ月になるまで育休期間を延長することができます。

育児休暇は法で定められているため就業規則に記載がなくても取得することができますが、取得するかどうかは労働者の任意です。企業には育児休業を必ず取得させる義務はありませんが、労働者が利用できる制度として、育休について知らせる努力義務が課せられています。

(参考資料:厚生労働省・就業規則への記載はもうお済みですか)

●「育児休暇」とは?

育児休業と類似した制度に「育児休暇」があります。これは、一般には育児休業とは別の、各企業が定める独自の育児支援のための制度を指し、福利厚生に該当します。両方とも略すと「育休」と呼べてしまうため、企業側は育児休業と育児休暇の違いを認識して、従業員に正しく説明することが大切です。

●「産後パパ育休」とは?

「産後パパ育休」は、育児休業とは別に2022年10月に新設された制度です。子どもの出生後8週間以内に4週間(28日)まで取得でき、分割取得も2回まで可能です。また労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することも可能です。(参考資料:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内)

■男性の育休取得に関する政府の目標

男性育休の取得率に関する政府目標は2025年までに50%、2030年までに85%となっています。当初は2025年までに30%でしたが、2023年に大幅に上方修正されました。これは、継続して男性育休の取得を推進するという政府の強い意志の表明といえるでしょう。

目標を上げただけではなく、企業や労働者をサポートする方針も追加で打ち出しています。2023年10月には、育休取得者や時短勤務者の業務を代替する従業員に手当を支給する中小企業対象の補助金を拡充する「育休中等業務代替支援コース(仮称)」を設けると発表しました。これは、育休取得者が増えることで企業内に起きるリアルな課題に対応した制度といえるでしょう。

■男性育休を推進することによる効果

男性育休を推進すると、企業には以下の効果が期待できます。

●従業員満足度の向上

男性従業員が育休をとって育児中心の生活を送れることは、企業が従業員の家庭を手厚くサポートする姿勢のあらわれです。

男性従業員は、育児の喜びを味わったり大変さを理解できたりするようになるので夫婦のコミュニケーションがよくなるでしょう。育児期間をきっかけに起こる産後クライシスを避けられる可能性も高まります。その結果、子育て世代の従業員エンゲージメント、従業員満足度の向上が期待できます。

●企業イメージの向上

男性育休の取得に前向きな企業は「ホワイトな働きやすい会社」として企業イメージが向上します。20代・30代の若手人材の間では育休取得の希望が高まっているので、育休に前向きな企業姿勢は、若手人材の確保やリテンションにプラスに作用するでしょう。

■男性の育休平均取得日数

改正育児・介護休業法が2022年4月より段階的に施行され、育休の分割取得や産後パパ育休制度の創設、育児休業取得率の公表などが義務化されました。

この影響は大きく、2023年の男性育休の取得状況について厚生労働省が従業員1000人以上の組織におこなった調査では、男性の育休平均取得日数は46.5日、育休等取得率は46.2%まで伸びています。

中小企業も含めた「令和4年度雇用均等基本調査」における男性の育児休業取得率は、17.13%となっています。こちらも、平成17年以前は1%以下だったことを考えると大きな変化です。

(参考資料:令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査、令和4年度雇用均等基本調査)

関連記事:育児・介護休業法改正2022で男性育休取得を推進〜企業ができる両立支援~ PASONA BIZ

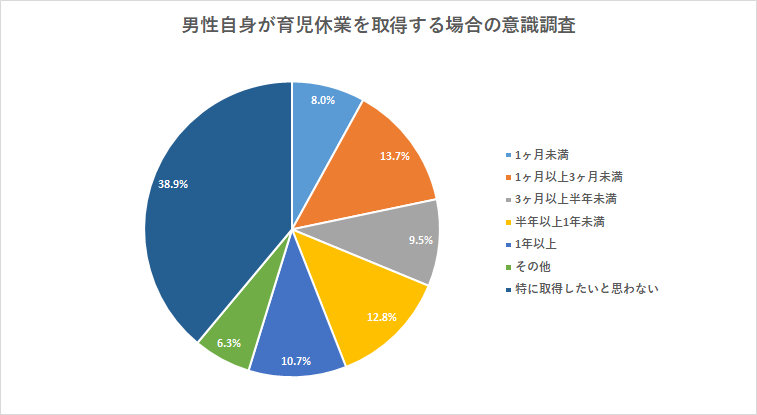

■「自分自身の育休取得には消極的な」男性社員の実態(パソナの調査)

しかし、必ずしも楽観視できない現実もあります。パソナが2023年3月におこなった意識調査では、育休取得について女性が取得する適切な期間は「1年以上」が51.8%、男性の場合は「半年以上1年未満」が25.2%と、各々最多を記録しました。

「育休期間は半年以上が適切」と回答したのは取得する人が女性の場合で約80%、男性の場合で約40%でした。男女ともに「育休を取得しなくていい」は約10%であり、育休に対する理解は進んでいます。

ところが、自分が育休を「取得したいと思わない」割合は男性38.9%、女性23%となっています。特に男性は、一般論としては理解できても自分の取得には躊躇してしまうのが実態のようです。

(参考資料:パソナ・シャドーキャビネット 女性活躍推進省『仕事と育児・家事・介護に関する意識調査』)

■男性育休に関するその他の調査結果

同時期にエン・ジャパンがおこなった調査では、男性が育休を取得しない理由のトップは「育休を取得しづらい雰囲気がある」で61%です。パソナの調査ともあわせて考えると、男性の育休取得をよしとしない組織風土や無意識の思い込みによって、育休を取りたくても取れない人が少なくないと推測できます。

(参考資料:男性の育休取得率が低い理由、トップは「育休を取得しづらい雰囲気がある」/エン・ジャパン調査)

■企業がとるべき施策

男性育休の取得促進に向けて、企業がおこなうべき施策には以下があります。

●働き方改革の実施

認定NPO法人フローレンスの調査では、働き方改革に取り組むと男性育休取得日数が約2倍になるという結果が出ています。

育休に限らず従業員が長期の休暇を取る場合、仕事の棚卸しや情報共有ができており、仕事の属人化が解消されている必要があります。働き方改革の実施は、間接的に男性育休取得促進を後押しするでしょう。

●育休制度の整備と周知

育児・介護休業法では、従業員の育児をサポートする体制の整備が義務づけられており、企業は短時間勤務や子の看護休暇などの制度を設ける必要があります。また、制度の利用を促進する周知を徹底する必要もあります。

社内で育休制度に関する案内を出したり、制度説明会を開催したりするなど、会社として制度を推奨していることや特に男性も取得できることを強調するとよいでしょう。

●男性育休取得経験者との情報共有の機会の提供

育休取得へのハードルを下げるためには、実際に育休を取得した男性社員の座談会などを開催し、男性育休が一般的であるイメージを社内に浸透させると効果的です。ゲストスピーカーが先輩社員であればロールモデルになりやすく、社内で前例があることで後輩社員も安心します。

座談会などにはピンポイントで女性スピーカーを招いてもよいでしょう。最近は、夫が育休をとっても家事育児を手伝わずストレスという声も増えています。何を手伝うと喜ばれるのか、逆にがっかりされるのかといった内容を、一般的な「育休あるある」として認識できれば育休の心構えにつながります。

●研修の実施

男性育休に対する職場の理解を深めるためには、研修が有効です。研修では「育休は男女問わず取れるもの」であるという基本からスタートして、近年の法改正や制度の現状を学ぶとよいでしょう。特に、管理者層が積極的に学び、会社全体で育休を取りやすい雰囲気を作ることが大切です。

関連記事:ジェンダーギャップ指数とは?日本の現状と改善にむけた取り組みをご紹介

●復職後のフォロー体制の確立

男性の場合、特に育休から復職後の業務の引き継ぎに不安を感じるケースが少なくありません。復職後は育休前後での企業内の変更点を説明したり、業務上の確認作業をおこなったりする工程を必ず入れることが大切です。また、育休中も企業の状況、社内の動向などを定期的にメールなどで配信し、職場とのつながりを維持することが望ましいでしょう。

■まとめ

男性が育休を取得するための制度は整いつつあります。しかし、制度上の環境が整備されても組織文化や無意識の思い込みによって、取得促進が進まない恐れはまだまだあります。まずは職場の見えない障壁を取り除く取り組みが必要でしょう。

また、パソナの「オーダーメイド研修サービス」を活用すると、男性育休をテーマにしたオリジナルの研修プログラムを実施できます。仕事と子育ての両立を支援するサービス「育児コンシェルジュ」では、専任の担当者が保活サポートや育児相談に対応しています。関心のある人事担当者の方は、下記リンク先で詳細をぜひご確認ください。

---------------------------------------------------------------------

35年の歴史があり7,000社以上で導入実績があるビジネス研修です。ビジネスマナーやビジネススキルなどを学ぶ研修や異文化コミュニケーション研修、ダイバーシティ推進企業のための外国籍社員研修など、多種多様な研修を提供しています。また、メンバー層からマネジメント層まですべての階層別研修に対応しており、企業や官公庁、自治体で実績がございます。

仕事と子育て両立支援サービス「育児コンシェルジュ」 PASONA BIZ

「育児コンシェルジュ」では、

社員様の子育てに関する様々な悩みを、企業の人事担当者に代わってお応えし、スムーズな復職をサポートしています。

保育士の有資格者や全国保育サービス協会の認定者など、子育ての専門知識と経験を有する育児のプロフェッショナルが

「子育ての伴走者」として、子育て中の従業員のみなさまをサポートいたします。

---------------------------------------------------------------------

関連記事

-

育児時短就業給付とは?背景や条件、懸念点を解説

2024年04月09日 08:30

2025年度からの実施が予定されている「育児時短就業給付」。子育て中の時短勤務者を対象とした給付制度であり、政府が推し進める少子化対策の一つです。給付金を支給することで、時短勤務による収入減をカバーし、子育て期における「共働き・共育て」を

-

コンプライアンスとは?意味や違反事例を簡単にわかりやすく解説

2024年03月26日 08:30

「コンプライアンス」という言葉は、現在ではビジネス用語として定着しています。しかし、その内容を正確に理解していないことから、無自覚のままコンプライアンス違反をしてしまい、問題が生じるケースが依然として少なくありません。 コンプライアンスは、